Comprendre l'effet de serre : Mécanismes et Impact sur notre Climat

Comment fonctionne l'effet de serre ? Comment réchauffe-t-il le climat ? Découvrez les principaux Gaz à Effet de Serre (GES) et leur effet sur le réchauffement climatique.

BILAN CARBONE

Judicaël LE GALL

12/10/20249 min read

Introduction

L'effet de serre est un phénomène naturel essentiel qui permet à la Terre de conserver une température propice à la vie. Il est directement lié à certains gaz présents dans l'atmosphère, appelés gaz à effet de serre (GES). Ces gaz retiennent une partie de la chaleur émise par la surface terrestre après l'absorption de l'énergie solaire.

Ils agissent comme une couverture, empêchant une partie de la chaleur de s'échapper dans l'espace, ce qui permet à notre planète de maintenir une température moyenne d'environ 15°C. L'effet de serre contribue également à limiter les écarts de température entre le jour et la nuit ainsi qu'entre l'équateur et les pôles.

Historiquement, la compréhension de l'effet de serre a évolué au fil des siècles. Dès le XVIIe siècle, des scientifiques comme Pierre-Simon Laplace ont commencé à explorer les principes de la thermodynamique et leur application à notre atmosphère terrestre. Cependant, c'est au XIXe siècle que le chercheur John Tyndall a véritablement mis en lumière le rôle des différents gaz dans l'effet de serre. Son travail a été fondamental pour réaliser l'importance de ces gaz dans la régulation du climat sur Terre. Sans l'effet de serre et les processus qui le régissent, la Terre ne pourrait pas maintenir des conditions climatiques favorables à la vie.

Malheureusement, depuis la révolution industrielle, de grande quantité de GES sont relâchés dans l'atmosphère, notamment à travers la combustion des énergies fossiles. Cette accumulation de GES entraîne une intensification de l'effet de serre et une augmentation de la température moyenne globale. Celle-ci a déjà augmenté de 1,2°C depuis 1850 avec une répartition inégale selon les régions : l'Europe, par exemple, s'est réchauffée de plus de 2,3°C sur la même période.

Fonctionnement de l'effet de serre

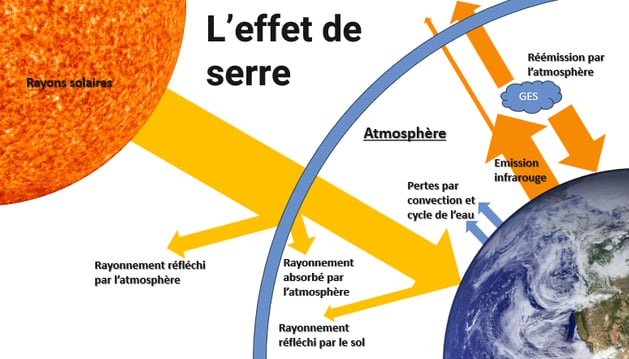

Le fonctionnement de l'effet de serre est fondé sur un phénomène physique lié à des échanges d'énergie. Grâce aux réactions de fusion qui ont lieu en son cœur, le soleil chauffe et émet un rayonnement électromagnétique puissant. Ce rayonnement transporte de l'énergie dans le vide de l'espace à la vitesse de la lumière. Cette énergie arrive ensuite sur Terre et suit un déroulé précis.

Pour mieux comprendre ce qui se passe on réalise un Bilan Energétique. De la même manière que pour un bilan comptable, on comptabilise tout ce qui entre et tout ce qui sort de notre système.

À l'entrée du système, c'est-à-dire tout en haut de l'atmosphère, la Terre reçoit un rayonnement solaire moyen de 380 W/m². Une partie de cette énergie est directement réfléchie par l'albédo. L'albédo représente la capacité d'une surface à réfléchir le rayonnement solaire : plus elle est claire, plus elle réfléchit la lumière. Ainsi, dans l'atmosphère, les couches nuageuses et certaines particules renvoient une partie de l'énergie vers l'espace. De même, au niveau du sol, les surfaces glacées (banquises, glaciers, pôles...) réfléchissent une portion de cette énergie. Au total, environ 29 % du rayonnement solaire est réfléchi grâce à l'albédo.

Le reste du rayonnement solaire est absorbé par l'atmosphère (23%) et le sol (47%). Une partie de cette énergie accumulée par le sol est ensuite perdue par des processus comme la convection (mouvements d'air) et le fonctionnement du cycle de l'eau (évaporation, précipitations). Le reste de l'énergie est réémise par la Terre, principalement sous forme de rayonnement infrarouge.

C'est à ce moment-là qu'interviennent les gaz à effet de serre (GES) tels que la vapeur d'eau (H₂O), le dioxyde de carbone (CO₂) et le méthane (CH₄). Ces gaz capturent les rayonnement infrarouge très efficacement. Ainsi, la majorité de l'énergie réémise par le sol est captée par l'atmosphère. Une petite portion seulement s'échappe vers l'espace.

A son tour, l'atmosphère émet l'énergie qu'elle a accumulée durant les étapes précédentes : une part du rayonnement solaire entrant, les pertes associées au cycle de l'eau, les pertes par convection et le rayonnement infrarouge terrestre. Le rayonnement de l'atmosphère s'échappe en partie vers l'espace, tandis que l'autre retourne vers le sol et maintient ainsi la température de notre planète à environ +15°C.

En sortie du système, il y a presque autant d'énergie que le rayonnement solaire entrant qui repart vers l'espace. Le système est presque à l'équilibre. "Presque", parce qu'aujourd'hui, il existe une très légère différence : c'est le forçage radiatif. Il est positif, ce qui signifie qu'il reste un léger surplus d'énergie sur Terre et donc que la planète se réchauffe.

Différence entre effet de serre naturel et effet de serre additionnel

L'effet de serre naturel est un processus essentiel qui permet à notre planète de maintenir des températures compatibles avec la vie. Il repose sur la présence de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère, tels que la vapeur d'eau (H₂O), le dioxyde de carbone (CO₂), le méthane (CH₄) et le protoxyde d'azote (N₂O). Ces gaz retiennent la chaleur émise par la Terre après qu'elle ait absorbé l'énergie solaire. Ce phénomène contribue à créer un climat tempéré, en empêchant une trop grande partie de la chaleur de s'échapper dans l'espace. Il permet également de limiter les variations de température entre le jour et la nuit ainsi qu'entre l'équateur et les pôles, rendant ainsi la vie sur Terre possible. On estime que sans effet de serre, la température moyenne à la surface du globe serait de -18°C au lieu de +15°C. Cette estimation ne prend pas en compte les effets de l'albédo. Cette estimation ne prend pas en compte les effets de l'albédo. En effet, à -18 °C, la Terre deviendrait un bloc de glace et les surfaces gelées réfléchiraient davantage d'énergie vers l'espace, accentuant encore le refroidissement, qui pourrait atteindre -50 °C en moyenne. L'effet de serre naturel est donc essentiel pour maintenir les conditions adéquates au développement de la vie sur Terre.

En revanche, l'effet de serre additionnel représente une augmentation de la concentration des gaz à effet de serre en raison des activités humaines. La combustion d'énergies fossiles et le changement d'usage des sols (déforestation) relâchent du dioxyde de carbone (CO₂) dans l'atmosphère. De même, l'élevage et l'agriculture émettent du méthane et du protoxyde d'azote. Ces GES supplémentaires s'accumulent dans l'atmosphère et amplifient ainsi l'effet de serre naturel déjà présent. Cet effet de serre additionnel réchauffe le climat et entraine de nombreux dérèglements climatiques. Les conséquences sont variées, allant de l’élévation du niveau de la mer à des événements météorologiques extrêmes, comme des tempêtes, des vagues de chaleur et des sécheresses.

Pourquoi seulement certains gaz réchauffent-ils le climat ?

Les gaz responsables du réchauffement climatique, appelés gaz à effet de serre (GES), ont des structures moléculaires spécifiques leur permettant d'absorber l'énergie infrarouge émise par la Terre. Les molécules de ces gaz sont constituées de plusieurs atomes, ce qui leur permet de vibrer et de résonner à certaines fréquences d'énergie. Grâce à leurs liaisons chimiques flexibles, ils sont capables d'absorber et de réémettre une partie de la chaleur émise par la terre sous forme de rayonnement infrarouge. Ils empêchent ainsi son échappement dans l'espace.

Les deux principaux gaz de l'atmosphère, le diazote (N₂) et le dioxygène (O₂), sont constitués de deux atomes identiques, ce qui les rend incapables d'absorber le rayonnement infrarouge. Par conséquent, ils ne sont pas des GES.

Les principaux GES, comme la vapeur d'eau (H₂O), le dioxyde de carbone (CO₂), le méthane (CH₄) et le protoxyde d'azote (N₂O), contribuent différemment au réchauffement climatique selon leur structure moléculaire et leur concentration dans l'atmosphère. Certains gaz, comme le méthane, sont beaucoup plus efficaces que le dioxyde de carbone pour piéger la chaleur, bien qu'ils soient présents en concentrations plus faibles. Leur potentiel de réchauffement global (PRG), exprimé en équivalent CO₂, mesure leur contribution au réchauffement climatique par rapport au dioxyde de carbone. Par conséquent, l'augmentation des concentrations de ces gaz dans l'atmosphère accélère le changement climatique et provoque une hausse des températures mondiales. Comprendre les mécanismes d'action de ces gaz est donc essentiel pour élaborer des stratégies efficaces de lutte contre le réchauffement climatique.

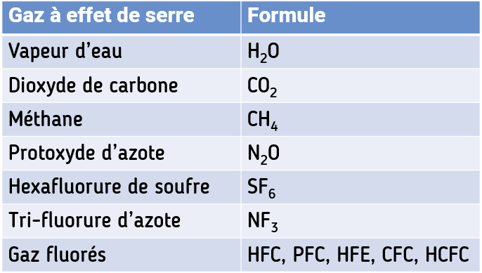

Les principaux gaz à effet de serre

Les gaz à effet de serre (GES) sont essentiels au maintien de la température terrestre, mais leur accumulation excessive entraîne le réchauffement climatique. Quatre GES majeurs se distinguent par leur contribution au réchauffement climatique : la vapeur d'eau (H₂O), le dioxyde de carbone (CO₂), le méthane (CH₄) et le protoxyde d'azote (N₂O).

La vapeur d'eau est le principal gaz à effet de serre (GES) naturel, responsable d'environ 60 % de l'effet de serre. Cependant, elle ne s'accumule pas durablement dans l'atmosphère, contrairement aux autres GES. Cette caractéristique explique pourquoi elle est exclue des calculs dans un Bilan Carbone®.

Le dioxyde de carbone est le principal GES d'origine anthropique, émis par la combustion des combustibles fossiles, la déforestation et les activités industrielles. Sa capacité à piéger la chaleur est importante, surtout en raison de sa longue durée de vie pouvant atteindre plusieurs centaines d'années. Par conséquent, le CO₂ contribue de manière significative à l'augmentation de la température mondiale, avec un potentiel de réchauffement global (PRG) égal à 1.

Le méthane a un potentiel de réchauffement global (PRG) environ 30 fois supérieur à celui du CO₂ sur 100 ans. Moins présent dans l'atmosphère, il est principalement émis par l'agriculture, la production d'énergie et les décharges. Sa durée de vie est relativement courte, d'environ 12 ans, mais son impact immédiat sur le climat est alarmant.

Le protoxyde d'azote (N₂O), bien que moins connu, a un PRG environ 298 fois supérieur à celui du CO₂ sur 100 ans. Issu principalement de l'agriculture (notamment des engrais azotés), il reste dans l'atmosphère pendant environ 114 ans. L’effet du protoxyde d'azote sur l'environnement est considérable, exacerbant le réchauffement climatique et affectant les écosystèmes mondiaux.

D'autres GES, bien que présents en faibles quantités, jouent un rôle important : l'hexafluorure de soufre, le trifluorure d'azote et divers gaz fluorés. Il est important de les prendre en compte malgré leurs faibles quantité en raison de leur PRG très élevé. Dans un Bilan Carbone®, les émissions liées aux procédés industriels ou aux fuites de gaz réfrigérants sont comptabilisées au même titre que le CO₂, le méthane et le protoxyde d'azote.

L'ozone (O₃) est également un gaz à effet de serre qui a une influence sur le climat, mais pour des raisons pratiques, il n'est pas pris en compte dans les accords internationaux.

Le tableau ci-dessous résume les principaux GES (ozone exclu).

Le cas de la vapeur d'eau

La vapeur d'eau joue un rôle crucial dans l'effet de serre, en agissant comme un gaz à effet de serre (GES) naturel. Elle serait responsable d’environ 60 % de l'effet de serre. Sa concentration dans l'atmosphère est largement régulée par le cycle de l'eau et, contrairement aux autres GES, elle ne s'y accumule pas durablement.

Cette absence d'accumulation s'explique par un phénomène physique : une masse d'air ne peut contenir qu'une quantité limitée de vapeur d'eau avant d'atteindre son point de saturation. Lorsque ce point est atteint, l'eau sous forme gazeuse se condense et précipite sous forme liquide ou solide. La capacité de l'air à retenir l'eau sous forme de vapeur dépend directement de la température : plus il fait chaud, plus l'air peut contenir de vapeur d'eau.

Ainsi, l'augmentation des températures due à l'effet de serre additionnel permet à l'air de retenir davantage de vapeur d'eau, amplifiant ainsi l'effet initial. Bien que la vapeur d'eau ne soit pas à l'origine de l'effet de serre additionnel, elle agit comme un facteur d'amplification significatif. Elle n’est donc pas une cause directe du réchauffement climatique actuel, mais elle contribue à en intensifier les effets.

Les émissions de vapeur d'eau d'origine humaine, comme celles liées à l'irrigation, sont négligeables par rapport aux quantités générées naturellement par le cycle de l'eau. Il est donc essentiel de se concentrer sur la réduction des émissions des principaux GES d'origine anthropique, notamment le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote, afin de limiter l'emballement climatique.

Sources

GIEC, IPCC publications

L’Europe s’est réchauffée d’environ 2,3 degrés depuis la période 1850-1900, 2023, Ouest-France

Les subtilités de l'effet de serre, Le Réveilleur

Effet de serre, Wikipédia

Effet de serre, Causes des changements climatiques, CLIMAT.BE

Réseaux

Nous contacter

Etre recontacté

contact@strofe.fr

+33 7 81 42 28 56

© 2024. All rights reserved.

Nos services

Legal