Quelles sont les 9 limites planétaires ?

Découvrez les 9 limites planétaires : À quoi correspondent-elles ? Comment sont-elles liées et lesquelles sont déjà dépassées ?

VISION SYSTÉMIQUE

Judicaël LE GALL

12/18/202416 min read

Introduction

La notion de limites planétaires a été introduite en 2009 par un groupe de chercheurs du Stockholm Resilience Center. Leur objectif était d'identifier les processus biophysiques qui régulent la stabilité et la résilience du système Terre. Ils ont ainsi proposé un cadre quantifiant 9 limites planétaires qu’il est crucial de ne pas dépasser si nous voulons maintenir des conditions propices à la prospérité de l'humanité.

Plutôt que de les considérer comme des barrières infranchissables, ces limites doivent être vues comme des frontières critiques. Au-delà de ces frontières, il devient de plus en plus difficile, voire impossible, de revenir à un état stable. C'est un peu comme un ressort trop étiré : une fois la zone de sécurité franchie, le système entre dans un état dégradé, différent de son état initial, avec des conséquences parfois brutales et imprévisibles.

Dans le modèle des limites planétaires, tous les processus sont interconnectés. Chaque perturbation d’un des 9 critères peut affecter l’ensemble du système. Par exemple, l’émission de gaz à effet de serre (GES) contribue à l'acidification des océans lorsque le CO2 se dissout dans l'eau et au changement climatique quand il s'accumule dans l'atmosphère. À son tour, le changement climatique exerce une pression sur la biodiversité, perturbe le cycle de l'eau, et augmente la fréquence des incendies de forêt, ce qui impacte le changement d’usage des sols. Ces phénomènes s'enchaînent, amplifiant les effets négatifs sur l'environnement.

Ces 9 limites planétaires permettent de remettre au centre une vision systémique de la problématique environnementale. En effet, bien que le réchauffement climatique soit souvent considéré comme la menace principale, il masque parfois les autres critères tout aussi vitaux pour la survie de notre espèce. De nombreux outils permettent d'intégrer cette vision systémique pour tenter d'y répondre en minimisant l'impact global sur l'environnement. C'est le cas de l'Analyse de Cycle de Vie (ACV).

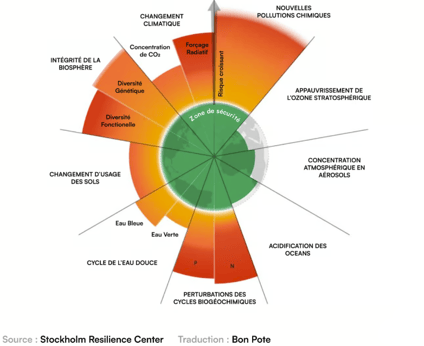

Le schéma ci-dessous résume les 9 limites planétaires, avec une zone centrale verte qui représente la zone de sécurité dans laquelle il faudrait rester pour maintenir la planète dans un état propice à la vie. Selon la mise à jour de septembre 2023, 6 limites ont déjà été franchies et une autre est en passe de l’être. Autant dire que la situation est critique...

Changement climatique

Le changement climatique, ou réchauffement climatique, est sans doute la limite planétaire la plus connue et la plus largement médiatisée. Il désigne les variations à long terme de la température globale de la Terre. Ce réchauffement entraîne de nombreuses conséquences dramatiques, telles que la montée du niveau des océans, des sécheresses, des inondations, des vagues de chaleur, des incendies, ainsi que des phénomènes climatiques extrêmes comme les cyclones.

Le Stockholm Resilience Center a identifié deux sous-limites principales dans le cadre du changement climatique : la concentration en CO2 et le forçage radiatif. Le forçage radiatif est un indicateur qui mesure le déséquilibre entre l'énergie reçue par la Terre et l'énergie qui en est renvoyée vers l'espace. Ce déséquilibre prend en compte plusieurs facteurs, tels que l'effet de serre, l'albédo (réflexion de la lumière par la surface terrestre), les traînées de condensation des avions, les aérosols et l'ozone. En théorie, cet équilibre devrait être nul, mais aujourd'hui, en raison des activités humaines, il est positif, ce qui conduit à un réchauffement progressif de la planète jusqu'à l'atteinte d'un nouveau point d'équilibre thermique.

Malheureusement, ces deux sous-limites sont largement dépassées, mettant en péril la stabilité de nos sociétés et de nos écosystèmes. Il devient donc crucial de limiter nos émissions de gaz à effet de serre (GES) et de réduire notre impact sur le forçage radiatif afin de minimiser autant que possible ce dépassement.

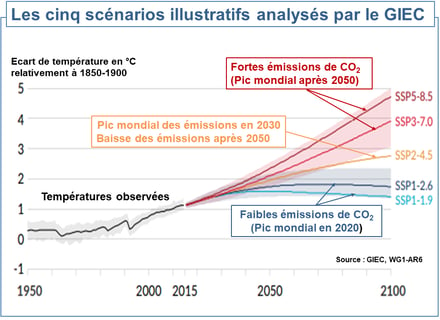

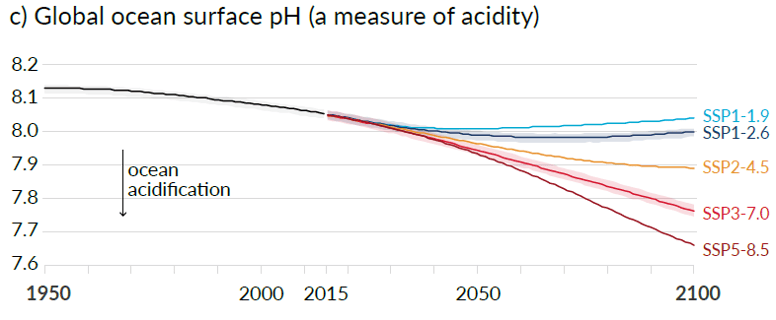

Le graphique ci-dessous, extrait du dernier rapport du GIEC (groupement international d'experts sur l'évolution du climat), illustre l'augmentation des températures globales jusqu'à aujourd'hui et projette leur évolution jusqu'en 2100, en fonction de différents scénarios allant du plus optimiste (en bleu clair) au plus pessimiste (en rouge foncé).

Intégrité de la biosphère

Au sein de la biosphère, la biodiversité repose sur trois piliers principaux : la diversité des écosystèmes, la diversité fonctionnelle des espèces et la diversité génétique au sein des espèces. Parmi ces éléments, le Stockholm Resilience Center a retenu la diversité génétique et la diversité fonctionnelle comme sous-frontières pour mesurer l’érosion de la biodiversité.

Les Pressions Majeures sur la Biodiversité

L’érosion de la biodiversité est alimentée par cinq pressions majeures :

Pertes et dégradation des habitats : Ces pertes sont dues à des activités telles que l'extraction minière, la pêche en grands fonds ou l’agriculture intensive.

Surexploitation des espèces : La surpêche, l’exploitation forestière non durable, ainsi que la chasse non régulée en sont des exemples.

Pollution : La pollution de l'air, de l'eau et des sols impacte gravement les écosystèmes.

Espèces invasives et maladies : L'introduction d'espèces non indigènes et la propagation de maladies perturbent les équilibres naturels.

Changement climatique : L'impact du réchauffement climatique altère les conditions de vie des espèces et perturbe les écosystèmes.

L'Érosion de la Biodiversité : Un Phénomène Alarmant

Nous assistons à une érosion dramatique de la biodiversité. Par exemple, nous avons perdu environ :

2/3 des arbres au cours des derniers millénaires.

2/3 des populations de vertébrés en quelques siècles.

2/3 des insectes en quelques décennies.

Certains scientifiques estiment que nous sommes actuellement en train de vivre la 6e extinction de masse de l’histoire de la Terre.

L'Importance des Services Écosystémiques

La biodiversité rend à l'homme et à l’ensemble des espèces une série de services vitaux appelés services écosystémiques. Ces services sont gratuits, mais l’érosion de la biodiversité menace leur pérennité. Parmi ces services essentiels, on retrouve :

La pollinisation

L'approvisionnement en nourriture

La formation du sol

L'approvisionnement en eau douce

La photosynthèse

La pharmacopée (production de médicaments)

La régulation des cycles naturels (eau, carbone, azote, etc.)

Si ces services venaient à disparaître ou à se dégrader, cela aurait des conséquences dramatiques pour les sociétés humaines et l'ensemble des espèces. Le Global Risks Report 2019 estime la valeur des services écosystémiques à 125 000 milliards de dollars par an, soit deux fois et demie plus que le PIB mondial. Ce chiffre met en lumière l’importance économique d’un environnement préservé et les risques liés à sa dégradation.

Conclusion

Les deux sous-frontières de l'intégrité de la biosphère, à savoir la diversité génétique et la diversité fonctionnelle, ont été largement dépassées. Cela souligne l'urgence de prendre des mesures pour inverser cette tendance et préserver la biodiversité, élément clé de notre bien-être et de notre survie.

Perturbation des cycles biogéochimiques

Les cycles biogéochimiques, ou cycles de l'azote (N) et du phosphore (P), sont fondamentaux pour la croissance des plantes. Cependant, la production agricole actuelle, souvent non durable, perturbe ces cycles, entraînant des conséquences majeures pour les écosystèmes.

Aujourd'hui, nous avons dépassé plus du double des valeurs limites pour ces deux cycles, franchissant largement les seuils critiques des deux sous-frontières.

Cycle de l'Azote

L'azote (N), qui constitue 78 % de l'atmosphère terrestre sous forme de diazote (N₂), est essentiel à la croissance végétale. Il devient assimilable par les plantes lorsqu'il est transformé en ammonium ou en nitrates par des bactéries. Cet azote, intégré aux végétaux, circule ensuite à travers la chaîne alimentaire avant d'être libéré par les excréments animaux ou la décomposition des organismes.

Cependant, les activités humaines perturbent le cycle de l'azote de deux manières. Premièrement, pour augmenter les rendements agricoles, des quantités massives d'engrais azotés sont produits, dépassant largement les niveaux naturels. Deuxièmement, la spécialisation agricole a géographiquement séparé les zones d'absorption de l'azote (champs) des zones de rejet (élevages, villes), empêchant le cycle de fonctionner correctement.

Ce déséquilibre entraîne plusieurs menaces :

Eutrophisation : L'excès d'azote favorise une croissance excessive des plantes et des algues, qui finissent par étouffer leur propre écosystème.

Accroissement des émissions de protoxyde d'azote (N₂O) : Ce gaz à effet de serre est bien plus puissant que le CO₂, contribuant significativement au réchauffement climatique.

Pollution des nappes phréatiques : L'excès d'azote contamine les sources d'eau potable, rendant l'eau impropre à la consommation.

Cycle du Phosphore

Le phosphore (P) est également crucial pour la croissance des végétaux et des animaux. Contrairement à l'azote, il est présent en faibles quantités dans l'environnement et est extrait pour être utilisé dans les engrais. Toutefois, seulement 20 % du phosphore appliqué se retrouve dans les aliments, le reste étant perdu dans l'environnement.

Cette perte excessive de phosphore engendre plusieurs problèmes :

Eutrophisation : Le surplus de phosphore provoque la prolifération de certains végétaux comme les algues vertes et bleues, perturbant les écosystèmes aquatiques.

Hypoxie océanique : Le phosphore accumulé dans les océans diminue la quantité d'oxygène dissous, pouvant entraîner l'asphyxie de la faune et de la flore marine.

En outre, le phosphore est une ressource rare et non renouvelable, dont les réserves s'épuisent progressivement, posant une menace à long terme pour la sécurité alimentaire mondiale.

Conclusion

Pour remédier à ces dérèglements, il est crucial de repenser l'utilisation et la composition des engrais et de revoir plus globalement les pratiques agricoles modernes. Une gestion durable des cycles de l'azote et du phosphore est essentielle pour préserver les écosystèmes et assurer la pérennité de la production agricole.

Changement d'usage des sols

Le changement d'utilisation des sols, ou changement d'usage des sols, désigne toute transformation ou dégradation d'un sol causée par l'activité humaine (bétonisation, agriculture intensive, etc.). Si la déforestation est souvent citée, elle n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ce phénomène inclut également la dégradation ou la destruction d'écosystèmes variés tels que l'asséchement des zones humides (tourbières), et la destruction des mangroves.

Ces écosystèmes représentent d'immenses réservoirs de carbone. Malheureusement, leur dégradation ou destruction libère une grande quantité du carbone stocké, contribuant ainsi au réchauffement climatique et à l'acidification des océans. Par exemple, la culture sur brûlis, qui abat et brûle des forêts pour faire place à des terres agricoles, relâche du carbone dans l'atmosphère, augmentant l'effet de serre, et dans les océans, où le CO2 dissous accroît l'acidité de l'eau. La menace de destruction de la zone humide de Notre-Dame-des-Landes en France, à cause d'un projet d'aéroport (abandonné aujourd'hui), illustre bien ces enjeux.

Selon l'IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques), le changement d'usage des sols est l'une des principales pressions exercées sur la biodiversité. Cette pression entraîne une perte significative d'habitats naturels, ce qui menace de nombreuses espèces et perturbe les écosystèmes.

En réponse à ces défis, plusieurs actions sont possibles. Par exemple, la France a adopté l'objectif ZAN (Zéro Artificialisation Nette). Cet objectif vise à réduire de moitié, d'ici à 2031, la construction sur des espaces naturels et agricoles par rapport à la décennie précédente. À l'horizon 2050, il prévoit de cesser complètement l'artificialisation des sols, sauf si des surfaces équivalentes sont renaturées. Cet engagement vise non seulement à protéger les réservoirs de carbone naturels mais aussi à atténuer les impacts du changement d'usage des sols sur le climat et la biodiversité. Cependant, cet objectif est insuffisant car il ne prend en compte que l'artificialisation des sols et non pas le changement d'usage des sols qui est plus général.

Cette limite est dépassée.

Cycle de l'eau douce

Plus de deux tiers de notre planète sont recouverts d'eau. Cependant, seulement 2,8 % de cette eau est douce. Elle est principalement répartie entre les glaciers, les nappes phréatiques, les fleuves, et les lacs, et existe également sous forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère.

L'eau douce se divise en deux sous-catégories : l'eau bleue et l'eau verte. L'eau bleue désigne l'eau de pluie qui s'accumule dans les rivières, les lacs et les nappes phréatiques. L'eau verte, quant à elle, correspond à la part de l'eau de pluie absorbée par les végétaux, jouant un rôle crucial dans la régulation des écosystèmes et la circulation atmosphérique.

Ces deux sous-limites ont été dépassées en raison des perturbations du cycle de l'eau. La limite de l'eau verte a officiellement été franchie en 2022.

L'accès à l'eau potable est un besoin essentiel auquel une grande partie de la population mondiale n'a toujours pas accès. Selon un rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de l'UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l'enfance), plus de 2 milliards de personnes dans le monde ne disposent pas d'eau potable salubre à leur domicile. Si aucune action n'est entreprise, les perturbations du cycle de l'eau douce pourraient aggraver cette situation.

Le dépassement de cette limite menace gravement la biodiversité, ainsi que la sécurité alimentaire et sanitaire à l'échelle mondiale.

Nouvelles pollutions chimiques

Les nouvelles pollutions chimiques, ou l'introduction d'entités nouvelles dans l'atmosphère, représentent la cinquième limite planétaire à avoir été dépassée en 2022. Cette limite englobe les plastiques, microplastiques, et autres produits chimiques produits en quantités excessives à travers le monde. La liste des substances concernées s'allonge constamment : polluants organiques persistants, métaux lourds, pesticides, antibiotiques, et bien d'autres. On estime qu'il existe plus de 350 000 produits chimiques (ou mélanges de produits chimiques) sur le marché mondial. Actuellement, la masse totale des plastiques dépasse celle de tous les mammifères vivants.

Mal gérés et rarement recyclés, la majorité des déchets plastiques finit par se retrouver dans les rivières, les fleuves, puis les océans, où ils s'accumulent progressivement. Sur les 460 millions de tonnes de plastiques neufs produites chaque année, 81 % des objets plastiques sont jetés en moins d'un an. Une fois dans l'océan, les courants océaniques rassemblent les plastiques de toutes tailles, des nanoparticules aux macro-débris, dans cinq grandes zones d'accumulation, créant ainsi les célèbres "continents de plastique" : le Pacifique Nord, l'Atlantique Nord, le Pacifique Sud, l'Atlantique Sud et l'océan Indien.

Ces polluants affectent tous les écosystèmes, des profondeurs océaniques aux plus hautes montagnes, en passant par l'Arctique. Les conséquences sont nombreuses : elles menacent la biodiversité (la pollution est l'une des cinq pressions majeures sur la biodiversité) et aggravent le réchauffement climatique en réduisant l'albédo des glaces et des neiges à cause des particules noires de carbone. De plus, de nombreux polluants se propagent tout au long de la chaîne alimentaire, jusqu'à se retrouver dans nos assiettes. On estime que les êtres humains ingèrent jusqu'à cinq grammes de micro et de nano-plastiques chaque semaine. Cette pollution a un impact direct sur notre santé, en plus de menacer les écosystèmes et le climat.

Acidification de l'océan

L'acidification des océans est directement liée à la quantité de dioxyde de carbone (CO2) dissoute dans l'eau. Lorsque le CO2 entre en contact avec l'eau, il se transforme en ions acides, ce qui entraîne une diminution du pH et provoque l'acidification de l'eau.

Cette acidification a un impact majeur sur la biodiversité marine. En effet, le phytoplancton et le zooplancton, situés à la base de la chaîne alimentaire marine, sont particulièrement vulnérables. Leurs coquilles calcaires se fragilisent sous l'effet de l'acidité accrue. La disparition ou la réduction de ces espèces perturbe l'ensemble de la chaîne alimentaire. Plus largement, une eau plus acide modifie la propagation des sons, rend certaines espèces marines plus vulnérables, et perturbe le sens de l'odorat de certains poissons, affectant ainsi leur capacité à détecter les prédateurs et les proies.

Les récifs coralliens sont également gravement affectés. Une acidité trop élevée empêche les coraux de construire correctement leur squelette, les rendant plus sensibles à l'érosion et diminuant leur capacité à servir d'habitat pour de nombreuses espèces marines.

Le graphique ci-dessous, tiré du dernier rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), illustre l'évolution du pH à la surface des océans selon cinq scénarios, allant du plus optimiste (en bleu clair) au plus pessimiste (en rouge foncé).

En plus d'absorber une grande quantité de CO2, les océans jouent un rôle crucial dans la régulation du climat. Ils absorbent environ 91 % de l'énergie excédentaire générée par les activités humaines, limitant ainsi l'ampleur du réchauffement climatique. Les océans constituent également l'un des poumons de la planète, produisant une grande part de l'oxygène que nous respirons grâce à la photosynthèse réalisée par le phytoplancton et les algues sous-marines. En menaçant cette biodiversité marine, ce n'est pas seulement la pêche qui est en danger, mais aussi nos réserves d'oxygène essentielles à la vie sur Terre.

Cette limite n'est pas encore dépassée, mais cela ne saurait tarder si rien n'est fait rapidement.

Appauvrissement de l'ozone stratosphérique

L'ozone stratosphérique constitue une couche de l'atmosphère située entre 20 et 50 km d'altitude. En filtrant une grande partie des rayonnements ultraviolets (UV) émis par le soleil, cette couche joue un rôle crucial de protection pour les êtres vivants. Une exposition excessive aux UV peut entraîner des effets nocifs sur la santé humaine, tels que des cataractes, des cancers de la peau, et un affaiblissement du système immunitaire. Elle a également des effets négatifs sur les végétaux, notamment en inhibant l'activité photosynthétique des plantes. Préserver l'intégrité de la couche d'ozone est donc essentiel, car son amincissement peut avoir des conséquences graves pour l'homme et les écosystèmes.

Dans la seconde moitié du XXe siècle, un amincissement saisonnier de la couche d'ozone a été observé au-dessus des pôles, connu sous le nom de "trou" de la couche d'ozone. Ce phénomène est principalement dû à des réactions chimiques dans la stratosphère, provoquées par des composés émis par les activités humaines, notamment les chlorofluorocarbures (CFC) utilisés dans les systèmes de réfrigération, les climatiseurs, et comme gaz propulseurs dans les aérosols.

À l'échelle internationale, le Protocole de Montréal, signé en 1987, a instauré des mesures juridiquement contraignantes pour interdire l'utilisation des CFC. Grâce à ce traité, désormais ratifié par tous les pays, 99 % des substances destructrices de la couche d'ozone ont été éliminées. En 2023, l'ONU a annoncé que la couche d'ozone pourrait retrouver son état de 1980 d'ici quarante ans. Cet exemple illustre qu'une action coordonnée, soutenue par des réglementations strictes, peut permettre de résoudre des problèmes environnementaux majeurs.

Aujourd'hui, cette limite planétaire n'est pas dépassée.

Concentration atmosphérique en aérosol

Les aérosols désignent un ensemble de particules fines en suspension dans l'air, issues de substances chimiques. Une part importante de ces particules provient de la combustion imparfaite des énergies fossiles. Qu'ils soient émis par des activités humaines ou des phénomènes naturels (comme les éruptions volcaniques ou les incendies), les aérosols impactent à la fois le climat et la santé humaine. A l'échelle planétaire, ils ont un effet refroidissant sur le climat et, à un niveau local, ils contribuent à la pollution de l'air et menace ainsi notre santé.

Depuis l'ère préindustrielle, la concentration globale des aérosols dans l'atmosphère a doublé en raison des activités humaines. Ces particules ont un impact significatif sur le climat, notamment en augmentant l'opacité de l'atmosphère, ce qui peut réduire de 10 % à 15 % le rayonnement solaire atteignant la surface terrestre. Ils jouent également un rôle dans la formation et la dynamique des nuages, tantôt réchauffant le climat, tantôt le refroidissant. Au global, les aérosols créent un forçage radiatif négatif, c'est-à-dire un refroidissement de la planète.

Cependant, leur effet néfaste sur la santé fait de leur augmentation une des neuf frontières planétaires. Cette limite est quantifiée en tenant compte des variations régionales. En effet, la complexité des aérosols, ainsi que leur variabilité spatio-temporelle en termes de sources et d'impacts, rendent difficile la définition d'un seuil global universel.

Selon l'agence européenne pour l'environnement, en Europe, la pollution de l'air due aux particules fines est responsable de plus de 400 000 décès prématurés par an, dont environ 40 000 en France. Depuis octobre 2013, les particules présentes dans l'air ambiant sont classées comme cancérogènes pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer, sur la base de preuves suffisantes établissant un lien entre l'exposition et le risque accru de cancer du poumon.

La France est régulièrement confrontée à des épisodes de pollution atmosphérique. En début d'hiver, ces épisodes sont souvent caractérisés par une forte présence de matière organique issue de la combustion, notamment du chauffage au bois ou de la combustion de déchets verts. Au printemps, les épisodes de pollution sont marqués par les émissions liées aux activités agricoles, comme l'épandage d'engrais, qui interagissent avec les polluants émis par l'industrie et les transports.

Cette limite n'est pas encore dépassée, mais elle pose régulièrement problème localement avec des pics de pollution saisonniers dans les métropoles par exemple.

Sources

The limits to growth (Les limites à la croissance dans un monde fini), Denis et Donella Meadows & Jorgen Randers, 2012

La théorie du Donut en 3 min, Béatrice Mingam, 2022

Les 9 limites planétaires, chez Anatole, 2022

2,1 milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau potable salubre, UNICEF

Valeur des services écosystémiques rendus par la Nature à l'économie selon le Forum Economique Mondial, Economie Eaufrance

Perturbation des cycles de l’azote et du phosphore par rapport aux limites planétaires, Alterna, 2021

Limites planétaires, Résilience territoriale, juin 2023

Le changement d'usage des sols, Carbone4, octobre 2024

Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel Entities, Environmental Science & Technology, 2022

Limite planétaire 8 : Augmentation des aérosols dans l'atmosphère, UTC

Réseaux

Nous contacter

Etre recontacté

contact@strofe.fr

+33 7 81 42 28 56

© 2024. All rights reserved.

Nos services

Legal