Qu'est-ce qu'une ACV ?

Découvrez ce qu'est une Analyse de Cycle de Vie (ACV). Quelles sont les étapes d'un cycle de vie ? A quoi sert une ACV ?

VISION SYSTÉMIQUE

Judicaël LE GALL

10/31/20249 min read

Introduction

L'ACV (Analyse du Cycle de Vie) est une méthode d'évaluation multicritères qui permet de mesurer l'impact environnemental global d'un produit, d'un service ou d'une activité tout au long de son cycle de vie, du berceau à la tombe (from cradle-to-grave). Cette approche vise à identifier et quantifier les flux de matières et d'énergie impliqués, ainsi que les impacts environnementaux associés.

Elle permet de :

Comprendre les impacts environnementaux en identifiant les étapes où les impacts sont les plus importants pour orienter des actions d'amélioration.

Éclairer les décisions en fournissant des données pour aider les entreprises, les gouvernements et les consommateurs à faire des choix informés.

Promouvoir des pratiques durables en encourageant l'éco-conception et les démarches respectueuses de l'environnement.

En somme, l'ACV est un outil clé pour intégrer la dimension environnementale dans la conception, la production et la consommation, en vue de réduire l'empreinte écologique des activités humaines.

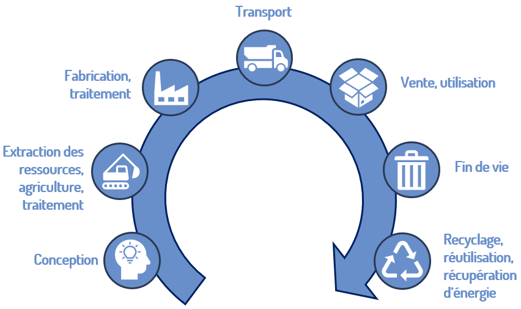

Les étapes du cycle du vie

Les principales étapes du cycle de vie dans une ACV sont les suivantes :

Conception :

Cette étape n'a pas d'impacts directs sur l'environnement mais elle est cruciale car elle détermine toute la suite du cycle de vie.

C'est une opportunité majeure pour réduire les impacts environnementaux en amont.

Elle doit intégrer des choix stratégiques pour optimiser les matériaux, la durabilité, la réparabilité, et la recyclabilité, tout en anticipant les impacts sur toutes les étapes ultérieures du cycle de vie.

Extraction des ressources, agriculture, traitement :

Évaluation des impacts liés à l'extraction des matières premières nécessaires.

Extraction des minerais (pétrole, bois, etc...).

Cultures agricoles et à l'élevage pour les ressources biologiques.

Transformations primaires des matières premières (ex. : raffinage du pétrole, traitement des minerais).

Fabrication, traitement :

Analyse des processus de production, des matériaux utilisés et des déchets générés.

Transformation des matériaux (fonte de métaux, polymérisation pour les plastiques, etc.).

Assemblage des composants en produits finis.

Production d’emballages.

Consommation d’énergie et d’eau pour les procédés industriels.

Transport :

Étude des impacts liés à la logistique et au transport des matériaux et produits.

Transport des matières premières vers les sites de fabrication.

Distribution des produits finis vers les points de vente ou d’utilisation.

Stockage en entrepôt, incluant la consommation d'énergie pour la réfrigération ou la climatisation si nécessaire.

Vente, utilisation :

Prise en compte des impacts environnementaux pendant la phase d’utilisation par les consommateurs.

Consommation d’énergie et d’eau pendant l’utilisation (ex. : appareils électroménagers, véhicules).

Émissions ou impacts associés à l’utilisation (ex. : émissions de GES pour une voiture en marche).

Maintenance et réparations (pièces de rechange, énergie consommée pour les réparations).

Fin de vie, recyclage ou réutilisation :

Évaluation de ce qui se passe à la fin de la vie utile du produit, comme le recyclage, l'incinération ou la mise en décharge.

Collecte et transport des produits usagés.

Traitement des déchets (recyclage, incinération, mise en décharge).

Valorisation énergétique (par combustion des déchets, par exemple).

Exemple de la bouteille en plastique

En bref, voici un résumé des principales étapes du cycle de vie d'une bouteille en plastique :

Extraction : Pétrole brut pour fabriquer le plastique (PET).

Fabrication : Production de granulés plastiques, moulage en bouteilles, remplissage.

Transport : Acheminement vers les supermarchés.

Utilisation : Consommation de la boisson par le client.

Fin de vie : Recyclage (ou non) de la bouteille en PET, mise en décharge ou incinération.

Plus en détails, voici les étapes du cycle de vie d'une bouteille en plastique :

Extraction des matières premières

La fabrication des bouteilles en plastique repose principalement sur des ressources fossiles. Cette première étape implique donc l'extraction de pétrole ou de gaz naturel pour produire le plastique et l'utilisation d'eau et d'énergie pour extraire et raffiner ces matières premières.

Cette première phase comprend ainsi le raffinage du pétrole pour produire des hydrocarbures de base (naphta) nécessaires à la production de PET, et la production des additifs pour le plastique (stabilisants, colorants).

Fabrication et production

Une fois extraites, les matières premières sont transformées en granulés de plastique, qui sont ensuite moulés pour créer les bouteilles. Dans le détail, ceci nécessite la production des granulés de PET dans des unités chimiques spécialisées, le transport de ces granulés aux usines de fabrication de bouteilles, la fabrication des bouteilles via des procédés de moulage par injection et soufflage puis, finalement, le remplissage de ces bouteilles dans des unités de conditionnement (eau, boissons gazeuses, etc.).

Transport et distribution

Une fois produites et remplies, les bouteilles sont transportées aux points de vente. Cette étape inclue le transport des bouteilles vides et pleines par camion, bateau ou train puis le stockage dans des entrepôts et la distribution aux supermarchés et magasins.

Utilisation

C'est la phase où la bouteille est utilisée par le consommateur. Elle inclue l'ouverture et la consommation de la boisson.

Fin de vie

Une fois la bouteille vidée, elle entre dans la phase de fin de vie. Plusieurs scénarios sont alors possibles :

Le recyclage avec la collecte des bouteilles dans des centres de tri, le nettoyage, broyage, et transformation en granulés de plastique recyclé puis la réutilisation des granulés dans la fabrication de nouvelles bouteilles ou d'autres produits.

L'incinération avec le brûlage des déchets plastiques dans des usines d’incinération et la récupération éventuelle d’énergie pour produire de la chaleur ou de l’électricité.

La mise en décharge avec le déversement des bouteilles dans des sites d’enfouissement.

Exemple du smartphone

En bref, voici un résumé des principales étapes du cycle de vie d'un smartphone :

Extraction des matières premières : Métaux, plastiques (pétrole), terres rares.

Fabrication : Composants électroniques, assemblage, emballage.

Transport : Acheminement mondial via avion, navire, camion.

Utilisation : Charge quotidienne de la batterie, maintenance.

Fin de vie : Recyclage, mise en décharge ou réutilisation.

Plus en détails, voici les étapes du cycle de vie d'un smartphone :

Extraction des matières premières

Un smartphone contient de nombreux matériaux, dont certains sont rares et nécessitent une extraction complexe. On peut ainsi évoquer les métaux précieux (or, argent, palladium) pour les circuits imprimés, les terres rares (néodyme, terbium) pour les aimants et batteries, le lithium et le cobalt pour les batteries, les plastiques et le verre pour la coque et l'écran.

Fabrication et production

La fabrication d’un smartphone implique une chaîne d'approvisionnement complexe, avec plusieurs composants assemblés à des endroits différents. Elle inclus ainsi les activités de production des composants (écran OLED, carte mère, batterie, etc.), d'assemblage dans des usines (souvent situées en Asie) et de fabrication des emballages.

Transport et distribution

Les smartphones sont souvent produits dans un pays, assemblés dans un autre, puis distribués dans le monde entier. Cette étape comprend donc le transport des matières premières vers les usines de production, l'acheminement des smartphones assemblés par bateau, avion, et camion jusqu’aux points de vente et le stockage dans des entrepôts.

Utilisation

C'est la phase pendant laquelle le smartphone est utilisé par le consommateur. Elle peut durer entre 2 et 5 ans en moyenne. On comptabilise ici les chargements de la batterie (consommation d’électricité) et les maintenances éventuelles (réparations, remplacement d’écran ou de batterie).

Fin de vie

Une fois inutilisé, le smartphone passe à la phase de fin de vie. On retrouve le recyclage des composants (récupération de métaux précieux, plastiques, terres rares), la mise en décharge ou l'incinération des pièces non recyclables et la revente ou la réutilisation dans certains cas (marché de l’occasion).

En quoi est-ce une approche multicritère ?

Contrairement au Bilan Carbone®, qui est une approche monocritère focalisée sur la quantification des émissions de gaz à effet de serre (GES), l’ACV adopte une approche multicritère. Elle évalue non seulement les impacts sur le climat, mais également sur de nombreux autres aspects environnementaux.

Grâce à ses divers indicateurs, l’ACV permet d’analyser les effets d’un produit ou d’un service sur :

Le climat (émissions de GES, réchauffement climatique).

La biodiversité (dégradation des écosystèmes, pollution).

Les ressources naturelles (épuisement des matières premières, consommation d’eau).

Et bien d’autres enjeux, tels que l'acidification des sols, l’eutrophisation des milieux aquatiques ou encore la toxicité pour la santé humaine et les écosystèmes.

L'ACV offre ainsi une vision globale et détaillée des impacts environnementaux, permettant de mieux orienter les décisions pour limiter ces effets de manière cohérente. Elle offre une vision systémique, plus complexe à appréhender mais plus précise et complète, car elle intègre une multitude de critères environnementaux et toutes les étapes du cycle de vie d’un produit ou d’un service.

Cette approche permet d’identifier les phases ou les choix les plus impactants, de prioriser les actions à mener, et d’éviter les transferts d’impacts, qu’ils soient temporels, géographiques, ou entre différents types de pollutions. Elle constitue ainsi un outil clé pour une transition écologique durable et cohérente.

Les critères d'impact

Etant multicritères, l'ACV évalue un certain nombre d'impacts. Il existe deux catégories principales d'impacts environnementaux :

Les impacts orientés problèmes (midpoint).

Les impacts orientés dommages (endpoint).

La première catégorie d'impacts correspond aux effets primaires découlant directement du système étudié, comme les émissions de CFC ou de gaz à effet de serre (GES). Dans ce cas, la chaine de cause à effet n'est que très peu déroulée et seuls les impacts de premier ordre sont pris en compte. Ces indicateurs présentent l'avantage d'être précis et plus faciles à étudier, mais ils peuvent être moins tangibles et difficilement représentables de manière concrète pour le grand public.

Parmi les principaux impacts midpoint, on peut citer :

Le réchauffement climatique (ou changement climatique)

L'utilisation des terres

La déplétion des ressources

L'écotoxicité

La toxicité humaine

Le seconde catégorie d'impacts correspond aux effets finaux observables, où la chaine de cause à effet est déroulée aussi loin que possible. Les impacts sont regroupés en fonction des dommages qu'ils provoquent. Les indicateurs endpoint sont plus tangibles et montrent clairement les conséquences engendrées, ce qui facilite leur communication. Cependant, dérouler la chaine de cause à effet est complexe, ce qui rend ces indicateurs moins précis que ceux de la catégorie midpoint.

Parmi les principaux impacts endpoint, on peut citer :

Les dommages sur la santé humaine

Les dommages sur les ressources

Ce double niveau d’analyse, midpoint et endpoint, permet à l’ACV d’offrir une vision complète et équilibrée des impacts environnementaux, en combinant la précision des indicateurs orientés problèmes avec la lisibilité des indicateurs orientés dommages.

Quelles applications ?

Les applications de l'ACV sont nombreuses et variées. En France, elle trouve plusieurs applications concrètes, notamment :

Les FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire) :

Dans le cadre de la RE2020 (Réglementation Environnementale applicable aux bâtiments neufs), un calcul d’impact environnemental est obligatoire pour tout projet de construction. Ces fiches permettent d’évaluer les impacts environnementaux des matériaux et équipements utilisés dans le bâtiment.

L'étiquetage environnemental pour les produits de grande consommation

Avec l'évolution des réglementations, de nombreux secteurs sont tenus d’évaluer l’impact environnemental de leurs produits afin de fournir une information claire aux consommateurs. Cela concerne notamment les produits alimentaires, textiles, électroniques, et bien d’autres.

Plus largement, l’ACV est largement utilisée dans des domaines variés, tels que :

L’industrie : pour évaluer et réduire l’impact environnemental dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique, du textile, etc.

L’énergie : pour comparer les impacts des énergies fossiles, renouvelables et nucléaires sur tout leur cycle de vie.

L’agriculture et l’alimentation : pour analyser les chaînes de production alimentaire, identifier les phases les plus impactantes et améliorer la durabilité des pratiques agricoles.

La gestion des déchets : pour évaluer les différentes options de traitement (recyclage, incinération, mise en décharge) et choisir les solutions les moins impactantes.

Une méthode normée

L'ACV est encadrée par des normes internationales :

ISO 14040 : principes et cadre général de l’ACV.

ISO 14044 : exigences et lignes directrices pour mener une ACV.

Ces deux normes précisent comment réaliser une ACV. Il existe également des référentiels construits sur ces deux normes comme le référentiel européen ILCD (International Reference Life Cycle Data System) qui permet de clarifier et de préciser certains points flous des deux normes ISO.

Réseaux

Nous contacter

Etre recontacté

contact@strofe.fr

+33 7 81 42 28 56

© 2024. All rights reserved.

Nos services

Legal